DePIN(分散型物理インフラネットワーク)とは?100プロジェクトを把握するWEB3コンサルが概要・暗号資産銘柄まで徹底解説

DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks)は、「分散型物理インフラネットワーク」と訳され、Web3の理念である「分散化」を現実世界の物理インフラに拡張する革新的な概念です。

水野 倫太郎

水野 倫太郎この記事では、DePINの基本的な仕組みから、注目のプロジェクト7つ+定番3つ、DePINが解決する課題など徹底解説します!

「DePINカオスマップ100プロジェクト」も作成しているWEB3のプロだからこその情報をお届けします!

監修 水野 倫太郎

株式会社ICHIZEN HOLDINGS 代表取締役

慶應義塾大学経済学部。2017年米国留学時にブロックチェーンと出会い、Web3の業界に足を踏み入れる。2018年には、日本有数の仮想通貨メディアCoinOtakuに入社。2019年には同社のCMOに就任し、2020年に東証二部上場企業とM&Aを行い、様々なクリプト事業を展開する。2022年に現在代表取締役社長を務めるICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ様々なWeb3事業を手がける。複数のWeb3系事業に出資を行いながら有識者として活動。

DePIN (分散型物理インフラネットワーク) とは? Web3が物理世界を変革する

DePINを簡単に言えば、DePINはブロックチェーン技術とトークンエコノミクスを活用し、「個人や企業が保有する未使用のリソース(ストレージ、コンピューティング能力、ワイヤレス帯域幅、センサーデータなど)を共有・活用することで、中央集権的な仲介者を介さずに、みんなで現実世界のインフラを構築し、利用する仕組み」です。

これにより、従来のインフラ構築につきものだった莫大なコストや中央集権的な管理体制、非効率性を排除し、より堅牢で効率的、かつ経済的に包括的な新しいインフラの形を実現しようとしています。

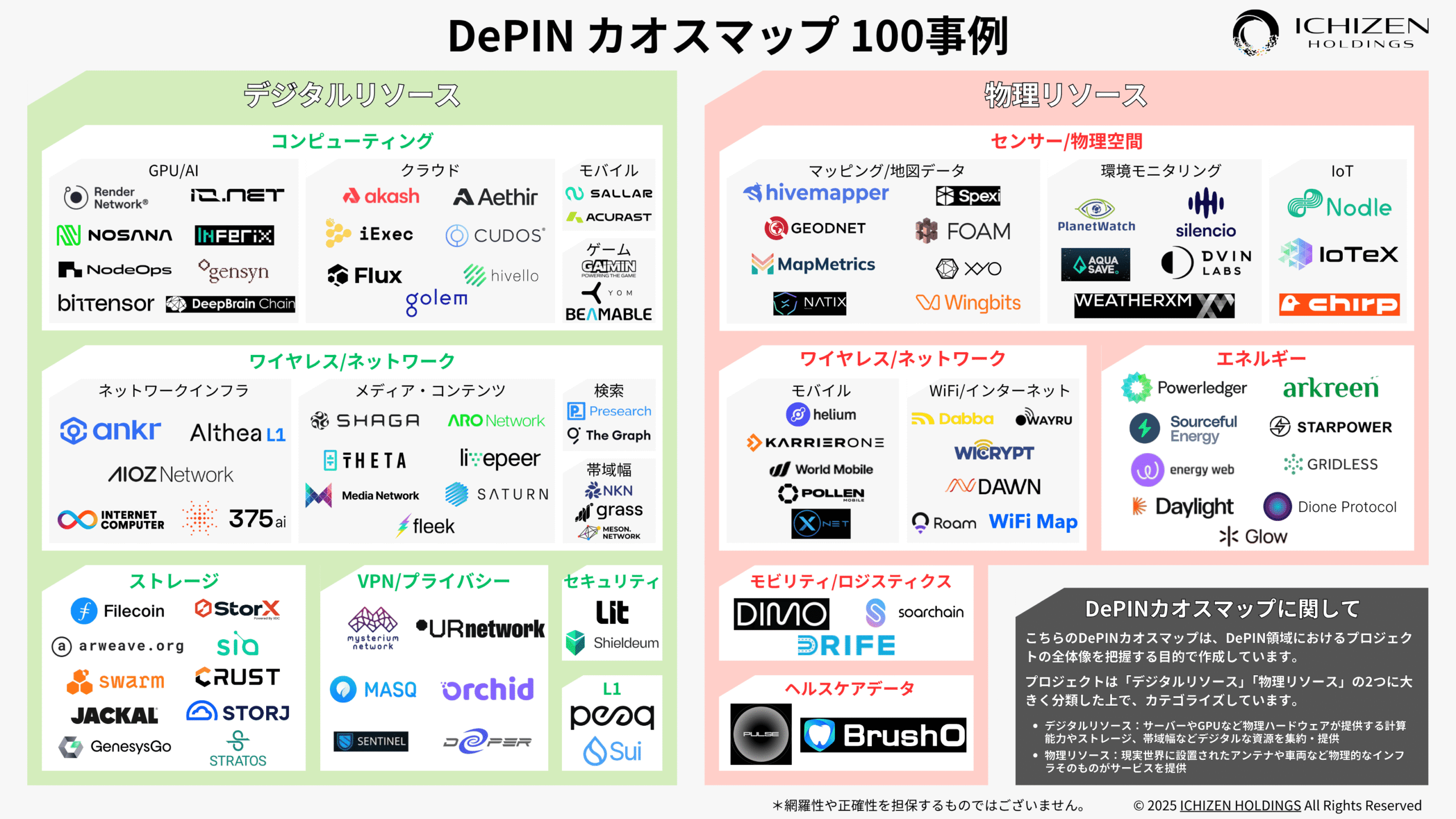

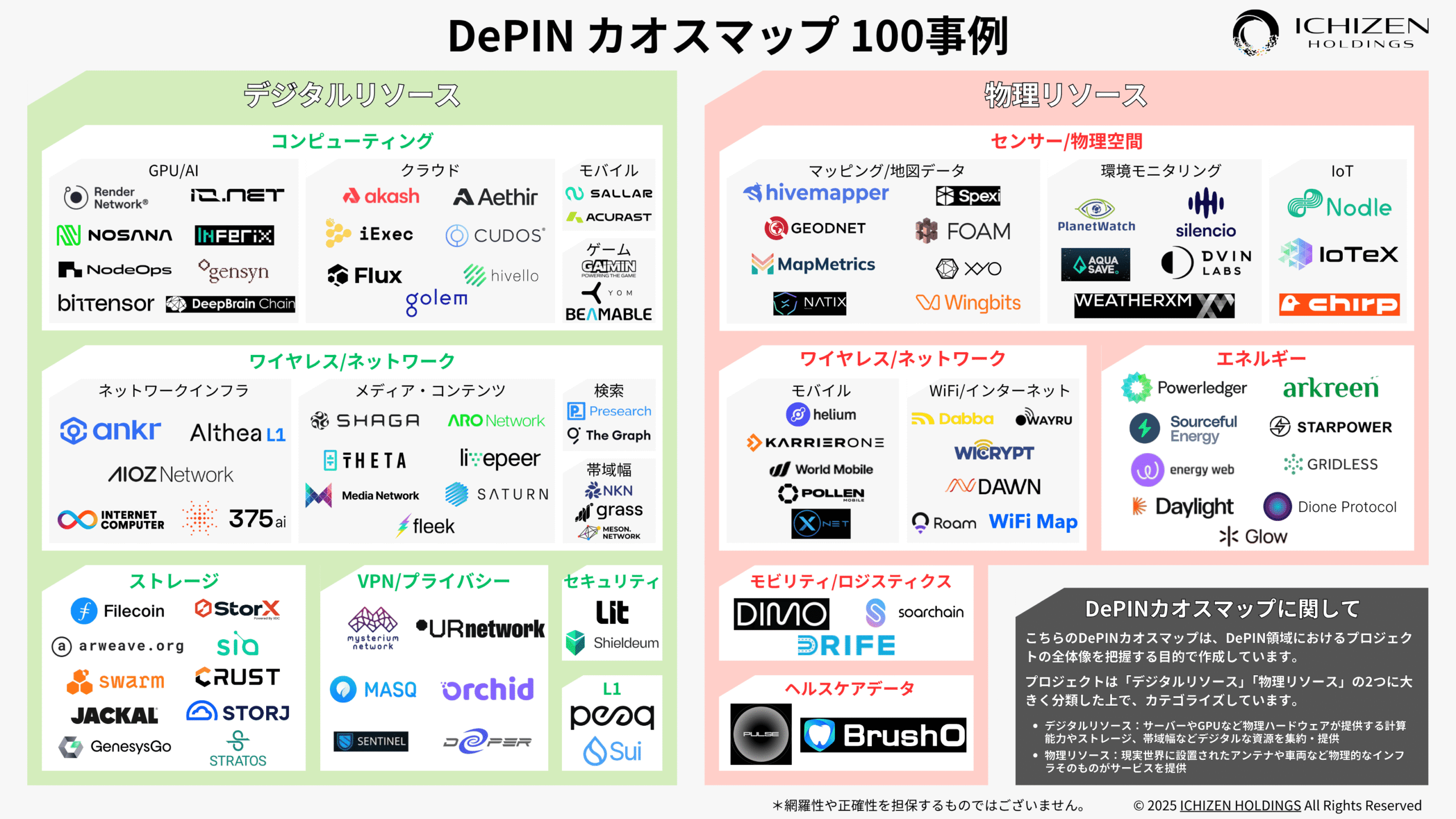

DePINカオスマップから見る19のカテゴリー

DePINは多岐にわたる分野で展開されており、そのエコシステムは日々拡大しています。

ICHIZENで公開している上記の「DePINカオスマップ」では、まずDePINを大きく「デジタルリソース型」と「物理リソース型」の2つに大別した上で、19のカテゴリーに分類しています。

- デジタルリソース型:サーバーやGPUなど物理ハードウェアが提供する計算能力やストレージ、帯域幅などデジタルな資源を集客・提供

- 物理リソース型:現実世界に設置されたアンテナや車両など物理的なインフラそのものがサービスを提供

- GPU/AIコンピューティング

- クラウドコンピューティング

- モバイルコンピューティング

- ネットワークインフラ

- メディア・コンテンツネットワーク

- 検索ネットワーク

- 帯域幅ネットワーク

- ストレージ

- VPN/プライバシー

- セキュリティ

- L1

- マッピング/地図データ

- 環境モニタリング

- IoT

- モバイルネットワーク

- WiFi/インターネット

- エネルギー

- モビリティ/ロジスティクス

- ヘルスケアデータ

これを見て分かるように、DePINはありとあらゆる領域において誕生し始めています。

「こんなDePINいけるのでは?」というものは大体実現可能です。

カオスマップでは100プロジェクトを掲載していますが、その中でも面白いと思った7つを記事の下部でも紹介しています。カオスマップをダウンロードいただくか、ぜひ「DePINの注目プロジェクト7つ+定番3つ」も読んでみてください。

ブロックチェーンを使う意義

ブロックチェーン技術がこのようなインフラ構築と相性がよく、ブロックチェーンを使う・基盤とするのには、明確な理由と大きな意義が3つあります。

- 分散型運営:参加者に権限と報酬を還元

- トークンインセンティブ設計:真の貢献者を公正に評価

- スマートコントラクトによる自動化:効率的かつ信頼性の高い運用

分散型運営:参加者に権限と報酬を還元

従来のサービス、例えばUberのようなライドシェアサービスでは、乗車・運転には運営会社への手数料が発生し、サービスに関するあらゆる権限は運営側が独占しています。

しかし、DePINプロジェクトは、このモデルに一石を投じます。

たとえば、Uberの代替を目指すDePINプロジェクト「DRIFE」では、運転手は運賃の全てを報酬として手に入れることができ、さらにサービス運営に対する提案や投票にも参加できます。ブロックチェーンが提供する透明性と非中央集権性によって、特定の企業ではなくコミュニティ全体でインフラを管理・運営することを可能にします。

参加者それぞれがネットワークの一部となり、その貢献が直接報われる仕組みが構築されます。

トークンインセンティブ設計:真の貢献者を公正に評価

DePINの根幹をなすのが、トークンエコノミクスに基づいたインセンティブ設計です。

インフラ提供者(ノード運営者やデータ提供者など)は、ネットワークへの貢献度に応じてプロジェクトが発行するトークンを報酬として受け取ります。これにより、

- 真に貢献している人が多く報酬を受け取れる:ネットワークへの貢献が定量的に評価され、それに応じた報酬が自動的に支払われます。

- 貢献者誰にでも報酬を提供できる:特定の組織や企業だけでは解決が難しかった地理的・技術的な課題にも、不特定多数の個人が参加することで対応可能になります。例えば、辺境地でのネットワーク構築や、ニッチなデータの収集なども、トークンによる報酬を介して効率的に実現できます。

この仕組みにより、従来のインフラでは困難だった「使われていないリソースの有効活用」や「継続的なインフラの維持・発展」が、経済的動機付けによって促進されます。

スマートコントラクトによる自動化:効率的かつ信頼性の高い運用

DePINは、ブロックチェーン上の「スマートコントラクト」を活用することで、運用にかかる負担を大幅に軽減し、信頼性をも向上させています。スマートコントラクトは、あらかじめ設定されたルールに基づき、自動的かつ効率的に取引やリソース管理を実行します。

例えば、データ提供が行われた際に自動で報酬トークンが支払われたり、ストレージの利用状況に応じて料金が計算されたりするなど、人手を介することなく公平かつ正確な処理が保証されます。これにより、ヒューマンエラーのリスクが減り、運用コストも削減され、DePINエコシステムの透明性と効率性が高まります。

DePINの注目プロジェクト7つ+定番3つ

DePINの概念は多岐にわたる分野で具体的なプロジェクトとして結実しています。

ここでは、特に注目すべき7つのプロジェクトと、DePINの代表例として様々な場面で紹介される定番プロジェクト3つをご紹介します。

- ① Grass:未使用のインターネット帯域幅の共有

- ② Spexi:ドローンを活用した航空画像

- ③ AquaSave:持続可能な水管理と環境維持

- ④ Nosana:アイドルGPUの集約と提供

- ⑤ BrushO:歯磨きで稼げる

- ⑥ Sallar:個人のスマートフォンを計算ノードに

- ⑦ Mysterium Network:分散型VPNプロトコル

- 定番のDePINプロジェクト

- ①:Hivemapper

- ②:Helium

- ③:Filecoin

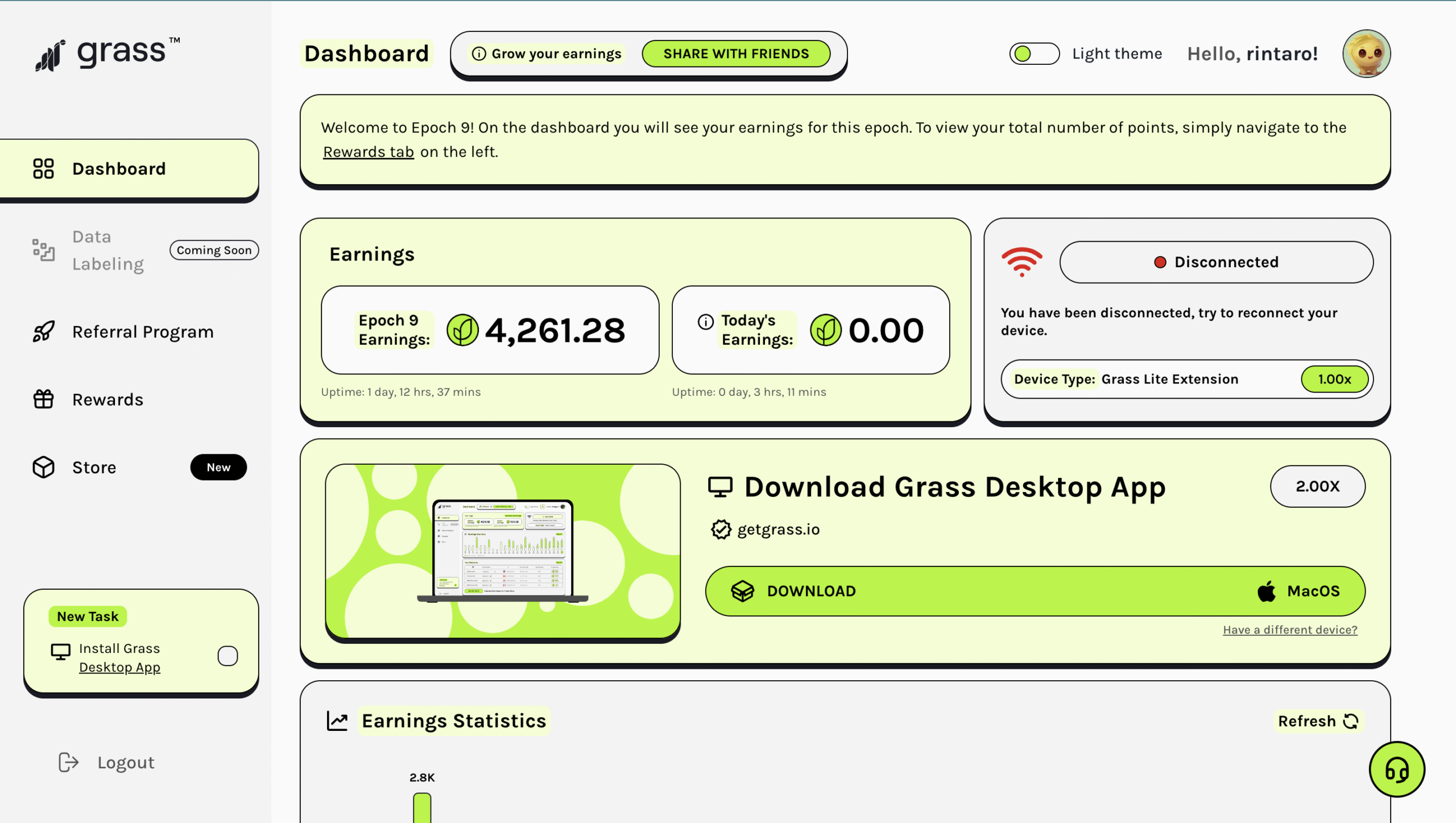

① Grass:未使用のインターネット帯域幅の共有

Grass (GRASS) は、ユーザーの未使用のインターネット帯域幅を共有することで収益を得られるプロジェクトです。Web3データプロバイダーであるWynd Networkによって構築されており、AIのトレーニングデータセットや市場調査など、世界中の企業がクリーンで検証済みのデータにアクセスできる分散型インフラを提供します。

- ユーザー(帯域幅提供者): 専用アプリをインストールし、バックグラウンドでインターネット帯域幅を共有します。これにより、GRASSトークンを獲得できます。自宅や職場で使われていない帯域幅を有効活用できます。

- ステークホルダー(帯域幅購入者): 企業や開発者など、大量のIPアドレスやクリーンなデータが必要なユーザーは、GRASSトークンを支払って帯域幅を購入します。

- リソースの動き: ユーザーのデバイスはネットワーク上のノードとして機能し、余った帯域幅をデータ収集企業などに提供します。このデータ転送と検証がブロックチェーンに記録され、報酬が発生する仕組みです。

端的にGrassは、自分の使っていない(らしい)帯域幅を自動でお金に換えてくれます!上記の中では私は「ユーザー(帯域幅提供者)」としてこのエコシステムに貢献しています。

私は初期の頃から一応やっている(放置している)のですが、そこそこ稼げるなあという感じです!

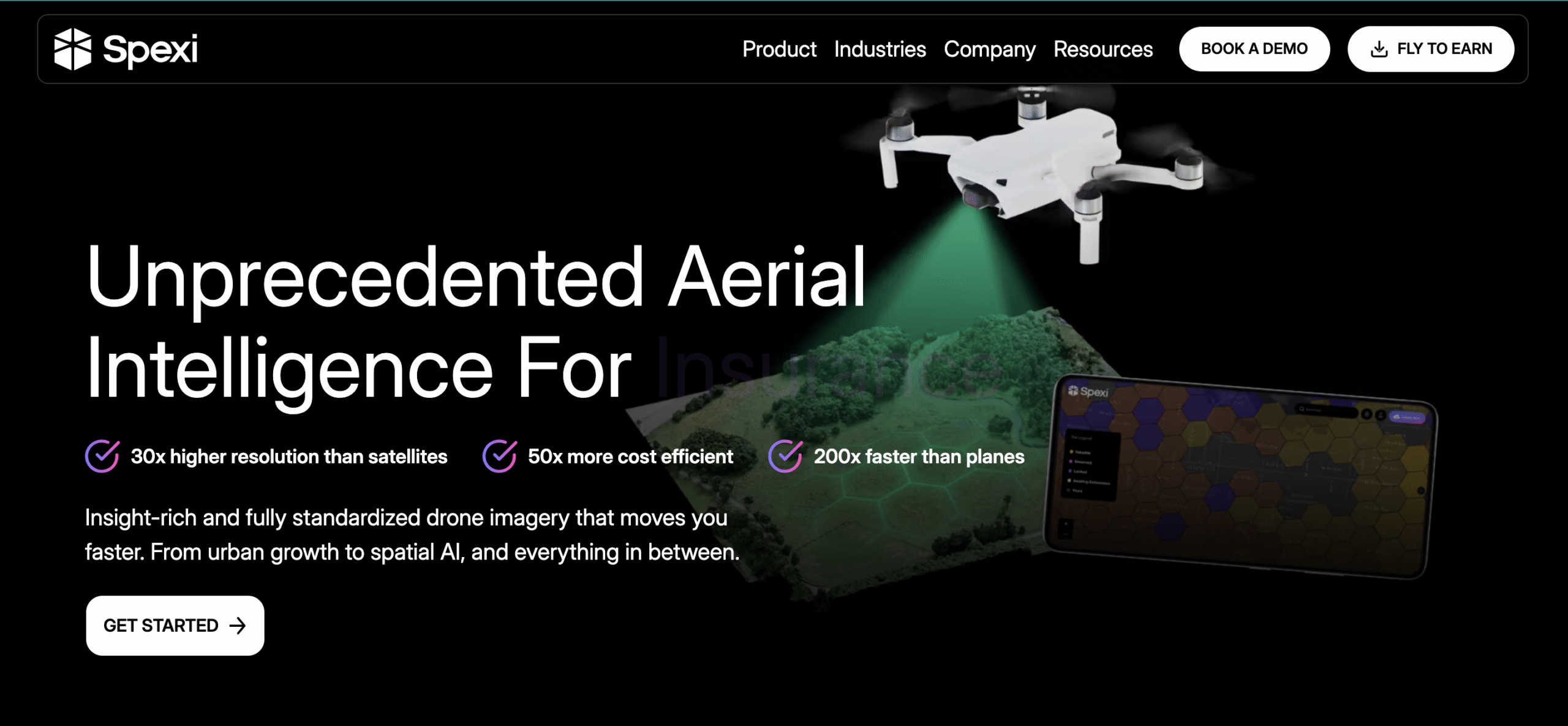

② Spexi:ドローンを活用した航空画像

Spexiは、ドローンを活用して航空画像を収集し、地図データや地理空間情報を最新の状態に保つDePINプロジェクトです。建設、農業、都市計画など、様々な分野で高精度な航空画像データへの需要が高まっています。

- ユーザー(ドローンオペレーター): ドローンを所有する個人や企業が、Spexiのプラットフォームを通じて指定された地域の航空画像を撮影・アップロードします。

- ステークホルダー(データ利用者): 建設会社、農業法人、自治体など、最新の航空画像や3Dマップデータを必要とする組織が、Spexiトークンを支払ってデータを取得します。

- リソースの動き: ドローンが撮影した画像データは、ブロックチェーン上でタイムスタンプや位置情報と共に記録・検証され、データの信頼性が担保されます。データの提供者は貢献度に応じて報酬トークンを得ます。

ドローンを使って、航空画像や地図データを最新にしよう。夢のようで誰でも参加できそうであり、本当に有用性の高い素晴らしいプロジェクトですよね。

WEB3(ブロックチェーン・トークン設計)の使い方として、非常に秀逸で感銘を受けています。

③ AquaSave:持続可能な水管理と環境維持

AquaSaveは、センサーネットワークとブロックチェーンを組み合わせ、持続可能な水管理と環境維持を目指すDePINプロジェクトです。水質汚染や水資源の枯渇といった地球規模の課題に対し、分散型アプローチで解決を試みます。

- ユーザー(センサー設置者): 個人や団体が、AquaSaveが提供する水質センサーや水量計を設置し、水に関するデータをネットワークに提供します。

- ステークホルダー(データ利用者・環境団体): 環境保護団体、研究機関、地方自治体などが、リアルタイムの水質データや水量データを参照し、環境モニタリングや政策決定に役立てます。

- リソースの動き: センサーが収集した水に関するデータは、ブロックチェーン上に記録され、その信頼性が確保されます。データの提供者は、貢献度に応じてAquaSaveトークンを獲得し、それがさらなるセンサー設置やメンテナンスのインセンティブとなります。

ICHIZENでは、絶滅危惧種「フサヒゲルリカミキリ」を救うというNFTプロジェクトをやっています。同じような仕組みを使って、草原を守ったり、特定の植物を育てたりなど、さらに発想を柔軟にしてくれたプロジェクトです。

④ Nosana:アイドルGPUの集約と提供

Nosana (NOS) は、世界中のアイドル状態にあるGPU(グラフィック処理ユニット)の計算能力を集約し、AIモデルのトレーニングや推論に特化した分散型コンピューティングネットワークを提供するDePINプロジェクトです。AI開発における高価なGPUリソースへのアクセスを民主化します。

- ユーザー(GPU提供者): 遊休状態のGPUを持つ個人や企業が、Nosanaネットワークに自身のGPU計算能力を提供します。これにより、NOSトークンを報酬として獲得します。

- ステークホルダー(AI開発者): 大規模なAIモデルのトレーニングや、複雑な推論処理を実行したいAI開発者や研究機関が、NOSトークンを支払って必要なGPUリソースを調達します。

- リソースの動き: GPU提供者のデバイスは分散型ノードとして機能し、計算ジョブを処理します。処理結果と貢献度がブロックチェーン上で検証され、報酬が自動的に支払われます。

⑤ BrushO:歯磨きで稼げる

BrushOは、「歯磨きで稼ぐ(Brush-to-Earn)」というユニークな概念を提唱するDePINプロジェクトです。スマート歯ブラシと連携し、ユーザーの歯磨き習慣に関するデータを収集・活用します。

- ユーザー(歯磨き実行者): BrushOと提携するスマート歯ブラシを使用し、歯磨きデータをBrushOネットワークに提供します。これにより、BrushOトークンを獲得できます。

- ステークホルダー(提携企業・研究機関): 歯科関連企業、製薬会社、健康研究機関などが、匿名化された歯磨きデータや習慣に関する統計データにアクセスし、製品開発やサービス改善に役立てます。

- リソースの動き: スマート歯ブラシから収集された歯磨き時間、ブラシ圧、磨き残しなどのデータがブロックチェーン上で記録・管理されます。ユーザーの健康習慣改善へのインセンティブとなり、同時に集計されたデータがヘルスケア分野の発展に貢献します。

「歯磨きをして稼ぐ」なんて実現できる世界になってきています。まずはBrushOが販売するスマート歯ブラシを購入する必要ありますが、この世界線では本当にありとあらゆる行動に価値が付くというのが期待できますね。

⑥ Sallar:個人のスマートフォンを計算ノードに

Sallarは、個人のスマートフォンを分散型計算ノードとして活用するモバイルコンピューティングのDePINプロジェクトです。スマートフォンの持つ高性能なCPUやGPU、通信能力などを集約し、より広範な計算ニーズに応えようとしています。

- ユーザー(スマホ所有者): スマートフォンにSallarアプリをインストールし、デバイスが使われていないアイドル時間にその計算能力をSallarネットワークに提供します。報酬としてSallarトークンを獲得します。

- ステークホルダー(計算リソース利用者): AIの軽量モデルの推論、データ処理、特定の分散型アプリケーションのバックエンド処理など、小規模から中規模の計算能力を求める開発者や企業が、Sallarトークンを支払ってリソースを利用します。

- リソースの動き: スマートフォンの計算能力は、ネットワークを介して小分けにされた計算ジョブを実行します。処理結果の検証と貢献度に応じた報酬がブロックチェーン上で管理され、ユーザーのスマホが次世代の分散型クラウドインフラの一部となります。

自分の携帯が、文字通り勝手にお金を稼いでくれる未来です。どの程度稼げるのか、電池・バッテリーの消耗はどの程度かなどは不明瞭ですが、本当に何もしないで稼ぐことができます。

通信量無制限の人が多くなってきている昨今、少しでも元をとる(?)にはこのようなモバイルコンピューティングのDePINがおすすめです。

⑦ Mysterium Network:分散型VPNプロトコル

Mysterium Network (MYST) は、分散型VPN(仮想プライベートネットワーク)サービスを提供するDePINプロトコルです。ユーザーは自身の未使用のインターネット帯域幅を他のユーザーに提供することで、報酬を得ることができます。これにより、検閲に強く、プライバシーが保護されたインターネットアクセスを世界中で提供します。

- ユーザー(ノード運営者): 専用ソフトウェアをインストールし、自身のデバイスをノードとして設定することで、インターネット接続を共有します。報酬としてMYSTトークンを獲得します。

- ステークホルダー(VPN利用者): インターネットの検閲を回避したい、プライバシーを保護したい、地域制限のあるコンテンツにアクセスしたいユーザーが、MYSTトークンを支払ってVPNサービスを利用します。

- リソースの動き: ノード運営者は「出口ノード」として機能し、VPN利用者のトラフィックを中継します。このトラフィック量と接続時間に応じて、スマートコントラクトを通じてMYSTトークンが自動的に支払われます。

DePIN定番プロジェクト3つ

DePINの代表例として頻繁に挙げられる3つのプロジェクトを紹介します。

このあたりをとりあえず知っておけば、DePINは正直OKです。

Hivemapper

Hivemapper (HONEY) は、ドライブレコーダーを搭載した一般ドライバーが地図データを収集し、報酬を得る分散型地図ネットワークです。Googleマップのような中央集権的な地図サービスに対し、常に最新かつ詳細な地図情報をコミュニティ主導で提供することを目指します。

- 仕組み: 専用のドライブレコーダー(Hivemapper Dashcam)を車に設置したドライバーが、日常の運転中に地図データを自動的に収集します。収集されたデータはブロックチェーンにアップロードされ、データの正確性が検証されると、ドライバーはHONEYトークンを獲得します。

- 特徴: 世界中のドライバーが参加することで、従来の地図更新では追いつかない速さでリアルタイムの地図情報が更新され、死角のない高精度な地図が生成されます。

Helium

Helium (HNT, MOBILE) は、個人が専用のホットスポット(ルーターのような機器)を設置することで、IoTデバイス向けの分散型ワイヤレスネットワークや5Gネットワークを構築するDePINプロジェクトです。

- 仕組み: ユーザーは「Hotspot」と呼ばれる機器を自宅やオフィスに設置します。この機器はWi-Fiのように電波を飛ばし、周囲のIoTデバイス(スマートセンサー、追跡機器など)がそのネットワークを利用してデータを送受信できるようになります。ネットワークへの貢献度に応じて、HNTトークン(現在は主にMOBILEトークン)が報酬として付与されます。

- 特徴: 数十万台ものホットスポットが世界中で稼働し、大規模な分散型通信ネットワークを形成しています。これにより、低コストで広範囲をカバーするIoT通信インフラが実現されています。

Filecoin

Filecoin (FIL) は、分散型ストレージネットワークであり、世界中の空きストレージ容量を集約し、安全で効率的なデータ保存サービスを提供します。Amazon S3のような従来のクラウドストレージサービスに対抗するものです。

- 仕組み: ユーザーは自身のPCやサーバーの未使用ストレージ容量をFilecoinネットワークに提供することで、「ストレージプロバイダー」となります。データを保存したいユーザーは、FILトークンを支払ってストレージプロバイダーにデータを預けます。ストレージプロバイダーは、データの保存と提供を証明することで報酬を受け取ります。

- 特徴: データは暗号化され、複数のノードに分散して保存されるため、単一障害点のリスクがなく、高い耐障害性とセキュリティを誇ります。また、競合原理が働くため、従来のクラウドストレージよりも低コストで利用できる可能性があります。

DePINが解決する3つの課題

DePINは、従来の物理インフラが長年抱えてきた根深い課題に対し、Web3ならではの革新的なソリューションを提供し、課題を解決します。

ここではDePINが解決すると思われる3つの課題を紹介します。

- インフラ構築にかかる莫大なコストと時間

- 中央集権化と非効率

- データ利用の壁

インフラ構築にかかる莫大なコストと時間

従来のインフラ(通信網、データセンター、物流ネットワークなど)の構築は、大手企業や国家にとっても一大事業であり、莫大な初期投資、継続的な維持管理費用、複雑な許認可プロセスに膨大なリソースが必要となります。これにより、新規参入は極めて困難で、インフラの進化は特定の組織の意向に左右されがちでした。

DePINは、この高コスト構造を根本から変革します。

個人や企業が保有する遊休リソース(例:自宅の余ったストレージ容量、使っていないGPUの計算能力、車両に搭載したカメラなど)をネットワークに提供することで、大規模な初期投資なしにインフラを構築・運用することが可能になります。参加者は提供したリソースに応じてトークン報酬を得られるため、自発的にインフラの「一部」となり、その構築と維持を分担します。

この「アセットライト(資産をあまり持たない)」なアプローチにより、DePINは従来のインフラよりも遥かに低コストかつ迅速に、必要な場所に必要なインフラを展開できる可能性を秘めています。

中央集権化と非効率

現在、多くの重要インフラサービスは少数の大手企業によって独占されています。

この中央集権化は、価格決定権の独占、サービス停止リスク(単一障害点)、そして企業内に眠る遊休資産の無駄といった非効率性を生み出しています。例えば、クラウドストレージサービスは特定の企業のサーバーに依存し、その企業がダウンすればサービス全体が停止します。(MicrosoftやAWSの障害などは皆様も影響を受けたことあるのではないでしょうか)

DePINは、インフラの提供主体を分散させることで、これらの課題を解決します。世界中の多数の参加者がリソースを提供し、ネットワークを構成するため、特定の企業やサーバーが停止してもサービス全体に大きな影響が及ぶリスクが大幅に軽減されます。これが「耐障害性」の向上です。

さらに、個人や企業が持つ「遊休資産」、つまり使われていないコンピューターの計算能力やインターネット帯域幅、空いている駐車スペースなどを有効活用することで、リソースの無駄をなくし、社会全体の効率性を高めます。これにより、インフラの利用コストも低下し、より多くの人々が質の高いサービスを享受できるようになります。

データ利用の壁

現代社会では、私たちの活動から生成される膨大なデータ(位置情報、健康データ、消費行動など)が、特定のプラットフォームや企業に囲い込まれています。

これらのデータは企業によって一方的に利用・収益化され、データを提供した個人にはその恩恵が還元されず、データの透明性やプライバシーに関する懸念も高まっています。

DePINは、データの収集と利用の仕組みを根本から変革します。

センサーネットワークなどを活用して収集されるデータは、ブロックチェーン上に記録されることでその透明性と改ざん耐性が保証されます。さらに重要なのは、データを提供した個人や企業が、そのデータに対する「主権」を取り戻し、データが利用される際には「報酬」を受け取れるようになる点です。

これにより、ユーザーは自身のデータを意識的に共有し、その対価を得ることができるようになります。データが特定の企業に囲い込まれることなく、より広範なアプリケーションやサービスで活用される道が開かれ、同時にデータの提供者には新たな収益機会が生まれます。

DePINプロジェクトの設計ポイント

DePINプロジェクトの成功には、Web3ならではの複雑な要素を適切に設計・管理することが不可欠です。

必ず抑えておくべき4つのポイントを紹介します。

- トークンエコノミクスのインセンティブ設計

- 参加ハードルの設計/ユーザー獲得

- 法的・規制対応

- 得られる情報/提供する情報質

トークンエコノミクスのインセンティブ設計

DePINプロジェクトの成否は、そのトークンエコノミクスの設計にかかっていると言っても過言ではありません。いかに多くの参加者を惹きつけ、継続的にネットワークへ貢献してもらうかが鍵となります。

- 適切な報酬モデル: どのような貢献(ストレージ提供、計算能力提供、データ収集など)に対して、どれくらいの量のトークンを、どのような頻度で、どのように支払うかを設計します。初期段階での高いリターンと、ネットワークが成熟した後の持続可能なリターンのバランスが重要です。

- デフレ/インフレのコントロール: トークンの発行量と消費量のバランスを適切に管理し、トークン価値の安定を図ります。ステーキング、バーン(焼却)、ガバナンス参加へのインセンティブなど、トークンのユーティリティを高める仕組みも重要です。

- 長期的な参加の促進: 単発的な報酬だけでなく、ネットワークへの長期的なコミットメントを促すメカニティブ(例:ロックアップ期間、レピュテーションシステム、ガバナンス権限付与)を組み込むことが必要です。

参加ハードルの設計/ユーザー獲得

物理インフラへの貢献を求めるDePINにとって、いかに多くのユーザーに参入してもらうかは大きな課題です。

- 初期投資の低減: 専用ハードウェアが必要な場合、そのコストや入手難易度が高いと、ユーザー獲得が困難になります。Raspberry Piのような安価なデバイスや、既存のスマートフォンを活用するなど、初期投資を抑える工夫が必要です。

- 技術的ハードルの低減: 複雑な設定や技術的な知識を必要としない、直感的で使いやすいインターフェースを提供することが重要です。ワンクリックで参加できるような手軽さが求められます。

- オンボーディングの簡素化: プロジェクトの目的、参加方法、報酬メカニズムを分かりやすく説明し、ユーザーがスムーズにエコシステムに参加できるようなチュートリアルやサポート体制を整備します。

法的・規制対応

DePINは新しい概念であり、既存の法規制の枠組みでは明確な位置づけがされていない部分が多く、潜在的な法的リスクを抱えています。

- トークンの分類: 発行するトークンが、各国の法律で「証券」と見なされるか、「ユーティリティ」と見なされるかによって、適用される規制が大きく異なります。適切なリーガルアドバイスを受け、各国での規制動向を注視する必要があります。

- データプライバシー規制: センサーデータや個人情報を含むデータを扱う場合、GDPR(EU一般データ保護規則)や各国のプライバシー保護法制への準拠が必須です。データの匿名化、同意取得、セキュリティ対策などを徹底する必要があります。

- サービス提供者の責任: DePINプロジェクトのサービスに不具合が生じた場合、誰が責任を負うのかといった法的責任の所在も、事前に明確にしておく必要があります。

得られる情報/提供する情報質

DePINが収集・提供するデータの質は、そのプロジェクトの信頼性と価値を大きく左右します。

- データの正確性・信頼性: センサーの校正、データの検証メカニズム、悪意あるデータ提供者へのペナルティシステムなどを導入し、提供されるデータの正確性を保証する必要があります。

- 情報の活用性: 収集したデータをどのように整理し、どのような形で提供すれば、ユーザーや企業が最も効率的に活用できるかを検討します。API提供、ダッシュボードの整備など、データ利用の利便性を高める工夫が必要です。

- プライバシーへの配慮: データの透明性を確保しつつも、個人のプライバシーを侵害しないように匿名化やプライバシー保護技術(例:ゼロ知識証明)を適用するなど、慎重な設計が求められます。

「DePINとは」まとめ

DePIN(分散型物理インフラネットワーク)は、ブロックチェーン、IoT、トークンエコノミクスを組み合わせることで、従来の物理インフラが抱える莫大なコスト、中央集権化による非効率性、そしてデータ利用の壁といった課題を根本から解決しようとしています。

個人や企業が持つ遊休リソースを有効活用し、その貢献をトークンで報いるDePINの仕組みは、私たち一人ひとりがインフラの提供者となり、その恩恵を享受できる、まさに「インフラの民主化」と言えるでしょう。ストレージ、コンピューティング、ワイヤレス、センサーデータ収集など、すでに多岐にわたる分野で革新的なプロジェクトが誕生し、急速な市場の拡大を見せています。

もちろん、技術的なスケーラビリティ、複雑な規制対応、そして一般ユーザーへの普及といった課題は残されています。しかし、Web3の理念である「分散化」を物理世界に具現化するDePINは、より堅牢で、効率的で、誰もがアクセスできる、持続可能な社会インフラの未来を確実に描き始めています。